Informazioni

Sottotitolo: Un colloquio con Paolo Bologna su Il prezzo di una capra marcia

Autore/i: Filippo Colombara

Parole chiave: Resistenza, Paolo Bologna, Letteratura

Come citare questo articolo: Filippo Colombara, I poveri della Resistenza. Un colloquio con Paolo Bologna su Il prezzo di una capra marcia, in “I Luoghi della storia nel Novarese e nel Verbano-Cusio-Ossola”, A. 0 – N. 0

Val Cannobina, ottobre 1944. Preparativi per fronteggiare l’attacco nazifascista alla zona libera dell’Ossola

I poveri della Resistenza

Un colloquio con Paolo Bologna su Il prezzo di una capra marcia

Sull’uso delle fonti orali nella storiografia resistenziale

L’attenzione alla guerra partigiana narrata con l’ausilio delle fonti orali sorge in modo sporadico già durante il conflitto. Tra i lavori conosciuti ricordiamo quello dello storico Corrado Barbagallo, il quale si appuntò le interviste da lui realizzate a Napoli durante le quattro giornate insurrezionali, poi utilizzate per redigere il volume: Napoli contro il terrore nazista[1]; oppure le registrazioni sul campo di Amerigo Gomez e Victor De Sanctis, raccolte durante la liberazione di Firenze e pubblicate su disco nel dopoguerra[2].

Peraltro, Roberto Battaglia – cui dobbiamo la prima opera di ampio respiro sulla Resistenza[3] – fu da subito tra coloro che avanzarono dubbi sull’impiego esclusivo delle fonti scritte e d’archivio in questo particolare settore di ricerca. Nella sua memoria dell’aprile 1945, riflettendo su un documento partigiano citato nel testo, si domandava: «Gli avvenimenti si sono veramente svolti secondo quell’ordinato piano, quei lucidi paragrafi, quei quattro o cinquemila uomini sono stati veramente uniti in quei mesi dalle direttive del comando, hanno agito in un senso piuttosto che in un altro perché mossi da precisi ordini? È autentica quella storia o quella parte di storia che li riguarda?»[4]. Un punto che rimarcherà ancora anni dopo:

Esistono i documenti della Resistenza da studiare, ma non dobbiamo farci prendere dal feticismo dei documenti. Chi di noi ha scritto quei documenti – Battaglia fu un comandante partigiano – sa che in essi non vi era tanto la preoccupazione di accertare la verità, quanto uno scopo immediato, propagandistico, di lotta, per cui si dicevano talune cose magari sottolineandole e se ne tacevano altre; non bisogna credere cioè che la storia della Resistenza sia inesplorata perché chiusa negli archivi[5].

Questa di Battaglia era un’evidente apertura di credito nei confronti dell’adozione di fonti diverse da quelle scritte e, nella fattispecie, di quelle orali.

In effetti, come ha avuto modo di sottolineare Cesare Bermani[6], negli anni Cinquanta si avviarono nuove ricostruzioni di vicende partigiane servendosi di interviste. Tali lavori non furono numerosi, ma tra essi, di certo, un posto di primo piano lo merita l’inchiesta sul campo condotta dal giornalista Silvio Micheli, pubblicata nel 1953 in diverse puntate su «Vie Nuove» e due anni dopo in volume[7]. Un libro, fra l’altro, che a noi interessa in modo particolare perché tra i sei episodi narrati – appartenenti ad aree geografiche che vanno dalla Liguria al Friuli – due riguardano questi territori: la battaglia di Fara-Romagnano-Borgosesia del marzo 1945 e le vicende di una pattuglia partigiana della Valsesia, “La pattuglia fantasma”.

Micheli trasse le informazioni per l’inchiesta quasi esclusivamente da fonti orali, mostrando capacità di intervento sul piano metodologico. Ad esempio, fu accorto nel non accontentarsi dei primi testimoni a lui suggeriti. Nelle note introduttive, infatti, scriveva: «Già dissi come i primi appunti li ebbi per bocca dei vari comandanti di ogni zona e formazione, e poi da quei partigiani indicati via via dai comandanti medesimi. Questo poteva costituire un filo, un legame d’informazioni soggettivamente unitarie»[8]. Ciononostante, un simile modo di procedere rischiava di produrre un’inchiesta “chiusa”, con fonti prescelte. «Fu anche per via di ciò – proseguiva il giornalista – che decisi in seguito di recarmi a chiedere a caso le stesse cose alla gente dei monti cariche di fatti non ancora diretti verso un fine comune»[9]. – cioè, a noi pare, verso una storia canonica, ingessata.

Micheli, quindi, fu attento a controllare le informazioni, consultando più fonti orali popolari, per evitare il riaffermarsi esclusivo di una storia dall’alto, in questo caso dei comandi partigiani (una prassi non destinata a terminare, ma che si ritroverà in lavori più maturi di altri).

Limite della ricerca di Micheli – che oggi riterremmo grave – fu il suo tentativo di ricondurre a una narrazione unica le diverse versioni di medesimi episodi; ovvero di scartare gli aspetti non chiariti e oggetto di contrasti tra i partigiani[10]. Negli studi odierni, invece, si è ben convinti dell’utilità di raccontare la storia comprendendo tutto quanto emerge dai ricordi, anche gli errori e le false notizie, perché, come spiegherà Alessandro Portelli negli anni ’70: le fonti orali «ci informano non solo sui fatti, ma su quello che essi hanno voluto dire per chi li ha vissuti e li racconta; non solo su ciò che le persone hanno fatto, ma su ciò che volevano fare, che credevano di fare, che credono di aver fatto; sulle motivazioni, sui ripensamenti, sui giudizi e le razionalizzazioni»[11].

Di altre “inchieste dal basso” tramite interviste, realizzate negli anni Cinquanta, vanno ricordate almeno quella del partigiano e storico Giorgio Vaccarino, sugli scioperi operai del 1943-1944 a Torino[12], e quella di un altro partigiano e storico, Raimondo Luraghi, sempre sugli operai torinesi durante i venti mesi della guerra di liberazione[13].

È proprio Vaccarino, citando la documentazione governativa e di polizia consultata per la sua ricerca, dichiarava:

Da questa parte sola però non si può fare la storia delle vicende, se i protagonisti che le vissero e che nulla hanno scritto decidessero di serbare il silenzio su quei fatti. Che sono quei volantini non firmati o apocrifi e la più gran parte senza data, che abbiamo fra le mani? Per quali vie si giunse ai grandi moti operai, nel novembre e nel marzo per due anni? Quali furono i rapporti e le ragioni di conflitto tra i gruppi concorrenti? Quali in particolare i motivi economici o politici che condussero le masse all’agitazione, quali gli organismi periferici funzionanti, i CLN e i Comitati di Agitazione, quali le parole d’ordine più efficaci, quali le reazioni delle masse, già fornite di coscienza politica o non ancora politicizzate?

Tutte queste le domande che rimarrebbero senza risposta per lo storico di domani se non potesse venire a disporre di altro materiale, oltre a quello assai scarso che ci è rimasto. Di qui la necessità imprescindibile di valerci subito e sino a che è possibile della testimonianza diretta[14].

Sul piano del metodo poi, lo storico torinese seppe distinguere le caratteristiche dei militanti di partito da quelle di chi il partito aveva lasciato e seppe anche mettere in luce le differenze nelle interviste tra dirigenti e militanti di base. Inoltre, per comprendere meglio i racconti, suggeriva di risalire attraverso essi alle storie dei narratori (anche se tendeva a limitare l’interesse ai «testimoni più significativi»[15]).

Tre lezioni di metodo (non le uniche, a dire il vero) che in seguito – corrette e affinate – troveremo nella cassetta degli attrezzi degli studiosi.

Luraghi, invece, che raccolse oltre cento testimonianze, sosteneva la necessità di non accontentarsi mai di un singolo informatore per ogni episodio, ma di interpellarne il più possibile, perché la memoria è fallace. Insomma, l’accademico torinese faceva sua una procedura molto antica – antica nel vero senso della parola – che risaliva almeno a Tucidide, il quale per spiegare gli aspetti di metodo usati nello stendere la sua Guerra del Peloponneso, precisava: «Quanto invece ai fatti […] non ritenni di doverli scrivere attingendo al primo capitato, né “come a me pareva” ma vagliando il più possibile scrupolosamente sia gli eventi di cui ero stato direttamente testimone sia quelli di cui apprendevo da altri»[16] e aggiungeva: «“Trovare” i fatti è stato faticoso, dal momento che coloro i quali erano stati testimoni di ciascun avvenimento non davano la stessa versione degli stessi eventi, ma in ognuno interferivano il favore per una delle due parti nonché la difficoltà di ricordare a distanza di tempo»[17].

Altra indicazione di metodo di Luraghi, che perseguì ed entrerà nel bagaglio del bravo ricercatore, fu permettere al testimone di parlare liberamente, senza troppe domande e limiti di tempo, onde evitare intralci nel procedere del suo pensiero.

Mi sono dilungato su questi studi per evidenziare come Battaglia, Micheli, Vaccarino e Luraghi avessero già a quel tempo offerto una serie di riflessioni metodologiche sulle fonti orali tutt’altro che banali.

Un aspetto di rilievo, però, che mancò in questi studi fu l’impiego della “viva voce” dei partigiani nella narrazione dei combattimenti e della vita quotidiana in formazione. Si lavorava sulle testimonianze, si traevano sintesi, ma il trattino o il virgolettato, con i quali si indicano solitamente le espressioni dirette dei testimoni, rimanevano negli appunti del ricercatore e quasi mai apparivano nelle pubblicazioni.

Quella dell’ingresso della “viva voce”, del resto, fu una conquista che emerse poco alla volta e a fatica negli studi sulla Resistenza, grazie a una nuova generazione di ricercatori, tra i quali Cesare Bermani e il suo Pagine di guerriglia, considerato «tra le opere più significative» in questo ambito[18].

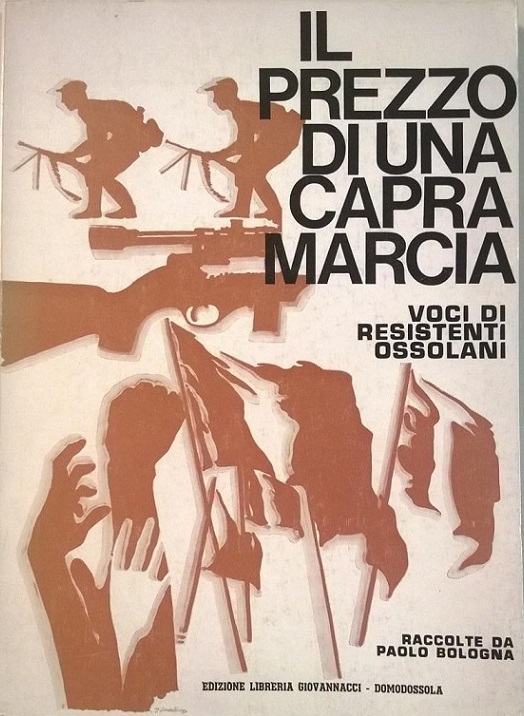

1a edizione del libro, settembre 1969

I partigiani di Paolo

Una particolare rilevanza, tra i lavori incentrati sulla raccolta di “storie di vita” tramite interviste, andrebbe però data al volume di Paolo Bologna, Il prezzo di una capra marcia, «senz’altro uno dei documenti più vivi e umani dell’intera resistenza italiana», come ricorderà il poeta partigiano Dante Strona[19],

Un libro dal titolo straordinario, che solo può scaturire dalle parole di un testimone, in questo caso quelle dell’alpigiano Secondo Jorda di Cravegna (valle Antigorio), classe 1910, che nei mesi del conflitto conduceva verso la Svizzera quanti erano costretti a fuggire dal Paese; un’attività, svolta, appunto, per «il prezzo di una capra; ma di una capra marcia, si faceva per umanità»[20].

Il volume, edito 1969[21], con una chiara morale contro la guerra[22], probabilmente si configura come la prima raccolta di storie partigiane pubblicata in Italia. Un lavoro costituito da una quarantina di narrazioni attraverso cui è possibile esplorare i pensieri e i giudizi dei partigiani di Paolo, i «poveri della Resistenza», coloro che si batterono «senza funzioni di comando o grosse responsabilità, tranne beninteso quella di amministrare la propria vita e la propria coscienza»[23]. Figure ancor meglio tratteggiate nella prima edizione:

di solito la Storia la scrivono solo coloro che han titolo di farlo in virtù della loro accademica autorità; gli altri si contentino di leggere.

Anche per l’Ossola partigiana fino ad oggi han parlato i Capi, quelli che sapevano le cose per averle preordinate e condotte. Qui invece parlano i poveri della Resistenza, quelli senza medaglie e senza glorie, civili e partigiani che hanno avuto ognuno la loro botta; e, per essere riconosciuti invalidi e pensionabili, debbono aver via mezza testa[24].

Una presa di posizione sufficientemente forte e in linea coi tempi in cui venne scritta, ma che in quell’ultimo scorcio degli anni Sessanta – come mi confiderà Paolo – infastidì qualche «Capo».

E su questo aspetto degli “umili” si soffermò anche Gianfranco Contini nella prefazione al volume, segnalando il mancato intento, fino ad allora, «di produrre materiali per una storiografia “di folla”: come si credevano fatti, come vedevano sé stessi e i loro eventi gli attori “di base” di questa esaltante rappresentazione, nella loro maggioranza montanari, operai, donne di campagna?»[25]. Un ragionamento che il filologo domese proseguì rammentando Tolstoj il quale, in Guerra e pace, «si pone il problema di rappresentare il fatto collettivo quale somma di infinite minuscole azioni, risultante di innumerevoli iniziative singole»[26].

Contini, peraltro, sul piano di impiego delle fonti, esprimeva il suo plauso alla scelta dell’autore ossolano di utilizzare delle interviste registrate sul campo. Una modalità di raccolta documentale innovativa per il tempo, che evitava di sollecitare la messa per iscritto dei ricordi, essendo «il tenore di alfabetismo non sempre disponibile»[27], mentre efficace e genuina si presentava l’oralità, codice comunicativo proprio delle classi popolari e in generale della gente comune.

Tuttavia, il volume – pur impreziosito dal testo del filologo – ebbe scarsa diffusione in ambito nazionale. Un limite non dovuto al valore dell’opera, bensì alle regole del mercato che privilegiavano (ieri come oggi) le case editrici importanti a discapito dei piccoli pur volenterosi editori locali. E certamente il libro di Bologna non sfigura, tra quelli editi tra gli anni Cinquanta e Sessanta, di autori noti come Rocco Scotellaro e Danilo Montaldi o meno noti come Edio Vallini.

Per questo motivo, alcuni anni fa, in occasione di una ricerca sui “primi” volumi di storie di vita delle classi popolari[28], intervistai Paolo; era il 9 agosto 2014, sei mesi prima della sua scomparsa. Una lunga intervista, che qui pubblichiamo solo per la parte relativa alla genesi della «Capra», termine familiare col quale Paolo indicava il libro.

L’intervista

Filippo Colombara: Come arrivi a concepire un libro del genere?

Paolo Bologna: Ecco, è una domanda giusta, alla quale mi sono dato questa risposta. A me è sempre interessato parlare con la gente ed ero un curioso di storia. Fino all’epoca fascista non se ne parlava, nel senso che chi scriveva i libri erano i generali. Diciamo generali nel senso di figure altolocate, politici compresi. Quando è finita la guerra ho iniziato timidamente a interessarmi [alla storia delle classi popolari]. Tu lo sai, prima non è che esisteva un particolare interesse, adesso invece c’è una fioritura notevolissima… Io avevo ripreso i vecchi, tipo Lussu, “L’altipiano”[29], o Jahier[30]. Anche Jahier era stato proibito, in pratica perché era Valdese, e poi non si considerava patriottico quello che scriveva; scriveva degli alpini ma non con uno stile patriottico di maniera, di facciata.

Filippo Colombara: Tu citavi anche Abba… i garibaldini nella prima edizione. E allora parlavi di storiografia minore, «quella che non ha la S maiuscola, quella che è spesso sottaciuta»[31].

Paolo Bologna: Ecco e con quelle Noterelle lì[32] siamo prima del fascismo, Poi il tempo cammina e siamo arrivati ai tempi recenti. Insomma, mi sono sempre interessato a quelle cose lì. Ho sempre preso i libri che uscivano: c’era ad esempio quello del Bocca, mi pare fosse Partigiani della montagna[33], poi è uscito quello che m’ha dato la botta, “l’illuminazione”: La strada del davai di Nuto Revelli[34]. E m’è piaciuto da matti: le testimonianze dell’alpino, dell’alpino semplice, al massimo caporale; quasi volevo rifarlo quel libro. Ho detto: «Ma qui, da noi, c’è stato questo popolo». Questo libro è stato per me la spinta finale. Avevo già in mente qualcosa del genere, erano gli anni [giusti], e vedi che è uscito quando più o meno annusavi già l’aria del ’68. Quello m’ha dato la spinta finale. Mi son detto: «Finalmente!», ecco: «Finalmente!». Finalmente un racconto corale: c’è il singolo caporale, Rigoni Stern [sul fronte greco-albanese][35] o chi per esso, ma qui ce n’è una varietà, sono numerose le storie, quello era interessante.

Filippo Colombara: Nella Giustificazione scritta per la prima edizione, che è proprio da anni Sessanta, a un certo punto fai il ragionamento che hai citato: prima la storia era dei re e dei generali – o dei capi partigiani – questa volta, invece andiamo a raccontare i «poveri della Resistenza». Hai usato questo termine: «poveri della Resistenza».

Paolo Bologna: Sì, «poveri della Resistenza», è vero. Ripeto, La strada del davai è stata la botta, poi un’altra botta me l’ha data Fenoglio. Come mio godimento, diciamo. Perché m’è piaciuto da matti Fenoglio, mi sono piaciuti anche altri, ma Fenoglio in particolare. Il partigiano Johnny[36] me lo son letto due volte sicuramente, forse anche tre, adesso non ricordo. Bellissimo. Di questo qui, «La capra», qualcuno m’ha detto: «Ah, era un libro che avrebbe potuto fare Einaudi». E ho avuto qualche complimento non solo da gente locale. Uno a cui è piaciuto è stato Seniga, hai mai sentito nominare Seniga?

Filippo Colombara: Sì sì, fin troppo. Al Pci l’hanno sentito moltissimo.

Paolo Bologna: Lo so, era un bel tipo. La moglie era in gamba, la Anita Galliussi, era segretaria di Togliatti a Mosca… Lei negli anni Trenta era andata a Mosca con la madre, aveva completato gli studi ed era diventata segretaria di Togliatti. Anita Galliussi ha scritto I figli del partito[37], dove dice le cose come stavano e non è che stavano tutte bene, logicamente. Il marito, invece, qualcuno dice che ha portato via dei soldi al partito, chissà… Io ero stato a casa sua a Milano, m’aveva invitato a cena qualche volta. Era una casa di proprietà del Comune, c’era la dispensa – diciamo – ha tirato fuori il fiasco di vino, ma non era un armadio, c’era una tenda, vivevano direi quasi miseramente. Per cui…

Filippo Colombara: Sembra strano che…

Paolo Bologna: Il mio amico caro, Cavalieri, quell’ebreo che cito anche nel libro, diceva: «Io penso che ’sti soldi li abbia investiti in quella casa editrice che non ha mai avuto successo, che si chiamava Azione comune». Quella in cui ha pubblicato Un bagaglio che scotta[38], che fa pensare al bagaglio che s’era portato via lui. Che “scotta” perché si dice dovevano esserci dentro dei documenti… Poi lui era all’«Avanti» e siamo diventati amici, come sono diventato amico di un mucchio di gente, tanto che ero ben considerato da Terracini e Moscatelli mi voleva bene, Aniasi anche. Sarò stato un po’ ruffiano. Vabbè, ma queste sono tutte passerelle o autopasserelle. Ad ogni modo sull’«Avanti» avevano pubblicato una buona recensione. Allora erano passati solo venticinque anni e c’era scritto: «Finalmente il bello e il brutto della Resistenza» o qualcosa del genere. Il concetto era quello.

Filippo Colombara: Infatti, sono anni in cui nel parlare di Resistenza si sottolineano gli aspetti mitici, l’eroismo, il sacrificio, mentre nel tuo libro la gente, con modestia, narra i drammi della vita quotidiana. Che se vuoi si può interpretare come un ingresso della storia sociale nella Resistenza, quando prima era solo storia politica e militare. Qui arriva gente comune che racconta cose anche non fondamentali ma di vita concreta. Questo è il grosso cambiamento che si vede anche leggendo i libri del periodo.

Paolo Bologna: Infatti qualcuno altolocato ha detto: «Ah, non è un libro di storia».

Filippo Colombara: Venendo agli aspetti organizzativi, come hai contattato gli informatori?

Paolo Bologna: Mah, sai, la catena di Sant’Antonio. Beh, vediamo un po’. Con Boghi eravamo amici… qualcuno era della banda Libertà… C’era il passaparola. Di mia conoscenza ce n’erano alcuni, altri me li avevano segnalati. Con Bianchetti andavamo in montagna assieme, c’era la Laura che allora era bellissima, Leonardi l’avevo convinto a venire su con la “Matteotti” e poi altri.

Filippo Colombara: Era quindi un impegno che ti eri preso durante il tempo libero…

Paolo Bologna: Ci ho messo circa un anno. Mi ha aiutato molto l’impiegata che avevo allora – facevo l’assicuratore –, una ragazza uscita dalla vecchia scuola, bravissima in ufficio. Ma la cosa difficile era andare in giro con un registratore. Allora erano grandi così [voluminosi].

Filippo Colombara: E l’editore l’avevi già trovato o…

Paolo Bologna: L’editore, dunque, a quel tempo c’era sindaco Ferraris, il Sebastiano, mio amico, e voleva stamparlo come Comune, poi ha capito che non doveva farlo. Qualcuno m’aveva detto che c’era un compagno alla Nuova Italia di Firenze. Ho preso contatto e mi ha dato un appuntamento a Firenze. Sono andato e questo mi ha messo in mano a uno dei suoi giannizzeri. Infatti la risposta l’ho ricevuta da uno dei suoi: « Ci sarebbe da correggere qualche cosa, nel senso che qui è molto locale…». C’era da mettere qualche nota sui luoghi, ma io non ci avevo neanche pensato. E c’era da togliere qualcosa da questa localizzazione. «Vedremo». Mi seccava un po’. Dopodiché, sono passato da questo compagno, che era in realtà a capo dell’editrice, e mi ha detto: «Guarda, lo potremmo pubblicare in questa collana». Mi aveva dato una copia di libri di una certa collana, ma non mi erano piaciuti. Io ero abituato a vedere le copertine del Bocca, di quelli che avevo letto che ti attiravano di più. Quella collana invece era un po’ amorfa, le copertine erano tutte uguali, magari con una fotografietta. E sono rimasto lì. «Naturalmente, tu sei assessore – mi dice – ecco, il Comune ne potrebbe comperare un po’ a millequattrocento lire». Sono tornato a casa, l’ho detto al sindaco e logicamente – e l’ho apprezzato molto – “A podum mia pagàl nói”. Certo. Allora ne ho parlato col Giovannacci, il libraio, che era una persona sensibile. «Lo facciamo noi, non si preoccupi». Ha trovato il Porta, vecchia tipografia di Domo, che adesso non c’è più. «Faccio io», ha detto. E l’ha fatto e l’ha fatto bene. La copertina invece l’aveva realizzata il Crivelli, e m’era piaciuta molto. La copertina della seconda edizione era pure bella, c’è su il cippo della repubblica dell’Ossola. E quella lì l’ho voluta io, perché attirava di più, la fotografia attira di più. La terza invece…

Filippo Colombara: Torniamo un attimo sul lavoro, sulle tecniche di raccolta delle storie. Usavi già il registratore?

Paolo Bologna: Avevo comprato, che già non usavano più, un Grunding, grosso così che stava appena in una borsa. Andavo dalla gente, lo mettevo sul tavolino e qualcuno diceva: «Ah, sa senta la mè voś». Non erano ancora molto diffusi i registratori, specie tra le generazioni anziane. Ho usato quello lì.

Filippo Colombara: Ti domando, te lo chiedo in ginocchio, perché temo la risposta: le bobine registrate che fine han fatto?

Paolo Bologna: Non le ho più… Ma questo è niente. C’è una testimonianza interessante, quella di De Monte detto Kira. Intanto, quello come l’ho avvicinato. Un giorno è venuto ’sto tizio, Giovanni De Monte, perché un nostro cliente gli aveva urtato la macchina. Quel giorno c’era il liquidatore, quindi invitavamo gli interessati… E a questo non gli andava bene la proposta di risarcimento, però mi era piaciuto il suo ragionamento. Non il solito: «Siete tutti dei ladri», lui ci ricamava su in modo filosofico. Poi, parlando, era uno che andava in montagna, un buon alpinista, tra l’altro mi pare sia proprio morto in montagna. E lui mi aveva rilasciato una testimonianza sulla Resistenza molto lunga, tanto che ero stato costretto a ridurla, per una sorta di equilibrio con le altre. Ha rilasciato una testimonianza corposa, lunga, anche precisa, perché era un pignolo; una testimonianza dove ci stavano dentro le sue visioni particolari e anche i suoi errori. Poi Contini, a cui avevo fatto vedere il malloppo, mi aveva detto: «Ma perché l’ha tagliata?»[39]. Non solo l’ho tagliata, ma la versione integrale non l’ho conservata. Era chilometrica, poteva essere un testo a sé stante.

Filippo Colombara: Non è possibile…

Paolo Bologna: Eh sì! Le interviste devo averle distrutte tutte quante.

Filippo Colombara: No!

Paolo Bologna: Un’altra. Per Tele VCO ho fatto cinque videocassette da venticinque minuti. Lì, sul finale, avevo intervistato l’avvocato Falcioni, un personaggio, e la cosa che mi interessava era la sua affermazione: «Si parla di guerra civile, qui effettivamente è stata guerra di liberazione, perché eccetera». E detta da Falcioni ha un senso, detta da me un altro. Mi ricordo che l’ultima cassetta non l’avevo seguita io, l’avevano sistemata direttamente loro, il montatore, e quella parte lì è stata tagliata. Quando poi ho chiesto di darmi i materiali che non avevamo utilizzato, non c’erano più. Adesso è diverso, sarei più rompi…, più pignolo, chiamami come vuoi.

Filippo Colombara: Le parti dattiloscritte della «Capra»…

Paolo Bologna: Non so se le ho date a Novara all’istituto storico della Resistenza. A Novara c’era allora presidente Gastone, che però non era entusiasta del libro.

Filippo Colombara: Eraldo Gastone era più nella logica di libri come il Monte Rosa è sceso a Milano[40]. Forse che le memorie scritte dai capi si ritenevano più affidabili. Ricordo una volta Calletti, che avendomi visto intervistare un ex partigiano a una manifestazione, mi disse: «Dopo fammi leggere il testo, che verifico cos’ha detto». Calletti era un tipo bonario, ma bello tosto. Del resto, pensando a tutte le delegittimazioni cui la Resistenza è stata ed è sottoposta sono comprensibili questi atteggiamenti, diciamo di “controllo militante”.

Un’altra domanda: le interviste…

Paolo Bologna: Gli domandavo dell’8 settembre, se era militare o meno. Partivo da lì. Di certi conoscevo gli episodi che mi interessavano e alcuni li ho anche corretti. Infatti mi ero accorto che tanti, ad esempio, dicevano: «Quella volta là che sparava ’l canùn», non era quella volta là, ma un’altra. «Gh’era giü la neve?», chiedevo. «No, gh’era mia la neve». Allora non era quell’episodio lì, ma un altro. Qualcuno l’ho beccato così, ma certi no. Ecco, correggevo in questo senso.

Filippo Colombara: In conclusione, di tutti quei documenti orali per il libro, e mi sembra di capire anche per altri tuoi lavori, non hai conservato quasi nulla o nulla del tutto: né i nastri registrati, né le trascrizioni delle interviste?

Paolo Bologna: No, se erano brani pubblicati buttavo via i dattiloscritti o i manoscritti. Tenevo il lavoro finito.

L’intervista completa, come spesso accade, indugia in vari campi, spulciando nei racconti sugli anni giovanili, sulla Resistenza e ci fa sapere qualche cosa sul dopo. Nondimeno trovano spazio le vicende politiche sia locali che nazionali; ambito nel quale si sprecano gli spunti ironici e autoironici, un modo di colloquiare nel quale, in più di una disquisizione, le vicende umane si muovono all’interno di un grande affresco comico.

«Vabbè, m’ha fatto piacere fare due chiacchiere con te, ma non so cosa ci potrai cavare», sono le sue ultime parole di quell’incontro estivo del 2014. Ci risentimmo a Natale, anzi fu lui a chiamarmi; non voleva solo che ci scambiassimo gli auguri, ma sapere quale dei suoi libri mi mancasse. Io però li avevo tutti. Capii che era il suo modo di salutarmi.

Note:

[1] Corrado Barbagallo, Napoli contro il terrore nazista (8 settembre-1° ottobre 1943), Casa editrice Maone, Napoli s.d. (c. 1945).

[2] Cronache 1. Firenze 1944, un documentario di Amerigo Gomez e Victor De Sanctis, Italia Canta, SP 33/CR/0010, Roma 1960 (disco 33 giri, 17 centimetri).

[3] Roberto Battaglia, Storia della Resistenza italiana, Einaudi, Torino 1953.

[4] Id., Un uomo un partigiano, il Mulino, Bologna 2004 [1a ed. Edizioni U, Roma-Firenze-Milano 1945], p. 115.

[5] Id., L’Emilia nella storiografia della Resistenza, in Id., Risorgimento e Resistenza, Editori Riuniti, Roma 1963, cit. in Cesare Bermani, Pagine di guerriglia. L’esperienza dei garibaldini della Valsesia, vol. II, Istorbive, Borgosesia 1995, p. V.

[6] Cfr. Cesare Bermani, Pagine di guerriglia, cit., pp. IV-IX.

[7] Silvio Micheli, Giorni di fuoco, Editori Riuniti, Roma 1955.

[8] Ivi, p. 45.

[9] Ivi, pp. 45-46.

[10] Ivi, pp. 14-24.

[11] Alessandro Portelli, Sulla diversità della storia orale, in Id., Storie orali. Racconto, immaginazione, dialogo, Donzelli, Roma 2007, p. 12 [1ª ed. in «Primo Maggio. Saggi e documenti per una storia di classe», n. 13, 1979].

[12] Giorgio Vaccarino, Il movimento operaio a Torino nei primi mesi della crisi italiana: luglio ’43-marzo ’44, Insmli, Milano 1953.

[13] Raimondo Luraghi, Il movimento operaio torinese durante la Resistenza, Einaudi, Torino 1958.

[14] Giorgio Vaccarino, Il movimento operaio a Torino, cit., p. 5.

[15] Ivi, p. 7.

[16] Tucidide, La guerra del Peloponneso, tomo primo (Libri I-III), a cura di Luciano Canfora, Laterza, Bari 1986, p. 15

[17] Ibid.

[18] Luisa Passerini, Storia e soggettività. Le fonti orali, la memoria, La Nuova Italia, Scandicci 1988, p. 216.

[19] D.S. [Dante Strona], Testimonianze di resistenti ossolani (recensione),«Resistenza unita», n. 7, 1976, p. 4.

[20] Paolo Bologna, Il prezzo di una capra marcia. Voci di resistenti ossolani, Libreria Giovannacci, Domodossola 1969, p. 51.

[21] Complessivamente ebbe quattro edizioni. Le prime due nel 1969 e nel 1976 ad opera della libreria Giovannacci di Domodossola, la terza nel 1989 e la quarta nel 2016 (quest’ultima non rivista dall’autore e introdotta di Pier Antonio Ragozza) ad opera del libraio Grossi, sempre di Domodossola.

[22] «Se queste testimonianze raggiungeranno il fine di dirci una volta di più che cosa nefanda sia la guerra, non avremo buttato inutilmente il tempo. E i giovani che sapranno leggerle, perdonando le sgrammaticature e badando al contenuto, i giovani che sono per loro natura portati ad atti di amore ed opere di pace, troveranno il più schietto incitamento a convalidare e sostenere tutti gli sforzi che l’uomo compie per ridurre le possibilità di conflitto» (Paolo Bologna, Giustificazione, in Id., Il prezzo di una capra marcia, cit., ed. 1969, pp. IV-V).

[23] Paolo Bologna, Cronologia breve e giustificazione, in Id., Il prezzo di una capra marcia, cit., ed. 1976, p. VIII.

[24] Id., Giustificazione, cit., p. IV.

[25] Gianfranco Contini, Un saluto a questo libro, in Paolo Bologna, Il prezzo di una capra marcia, cit., ed. 1969, p. I.

[26] Ibid.

[27] Ibid.

[28] Tra i personaggi da me intervistati, il milanese Edio Vallini, operaio della Brown-Boveri, che in Operai del Nord (Laterza, Bari 1957), tramite venticinque storie di vita, narrò la realtà operaia di alcune fabbriche milanesi, torinesi e dell’alto Novarese dopo la sconfitta delle sinistre nelle elezioni sindacali del 1956. Cfr. Filippo Colombara, Dalla nostra voce. I lavori di Edio Vallini e Giuseppe Granelli, in «Il de Martino. Rivista dell’Istituto Ernesto de Martino», n. 14, 2003, pp. 51-86.

[29] Emilio Lussu, Un anno sull’altopiano, Edizioni italiane di cultura, Parigi 1938.

[30] Cfr. Piero Jahier, Con me e con gli alpini, Edizioni de «La Voce», Roma 1920.

[31] Paolo Bologna, Giustificazione, cit., p. IV.

[32] Giuseppe Cesare Abba, Da Quarto al Volturno. Noterelle di uno dei Mille [1891], Sellerio, Palermo 1994.

[33] Giorgio Bocca, Partigiani della montagna. Vita delle Divisioni «Giustizia e Libertà» del Cuneese, Bertello, Cuneo 1945.

[34] Nuto Revelli, La strada del davai, Einaudi, Torino 1966.

[35] Mario Rigoni Stern, Quota Albania, Einaudi, Torino 1971.

[36] Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny, Einaudi, Torino 1968.

[37] Anita Galliussi, I figli del partito, Vallecchi, Firenze 1966.

[38] Giulio Seniga, Giuliano Vassalli, Un bagaglio che scotta: scritti, documenti e pagine di diario, Azione comune, Milano 1973.

[39] Questa preoccupazione del filologo si rinviene nella prefazione al testo: «mentre lodo la fedeltà del collettore, non sarei stato alieno, per mio conto, da una più totale pedanteria, magari a costo di turbare la sensibilità benpensante di quella che un sociologo anche troppo celebrato chiama la cultura» (Gianfranco Contini, Un saluto a questo libro, cit., p. II).

[40] Pietro Secchia, Cino Moscatelli, Il Monte Rosa è sceso a Milano. La Resistenza nel Biellese, nella Valsesia e nella Valdossola, Einaudi, Torino 1958. Sulla genesi del lavoro, cfr. Enrico Pagano, «Il Monte Rosa è sceso a Milano». Storia di un libro di storia partigiana, in «l’impegno. Rivista di storia contemporanea», n. 1, 2018, pp. 9-43.